ミンサーの歴史

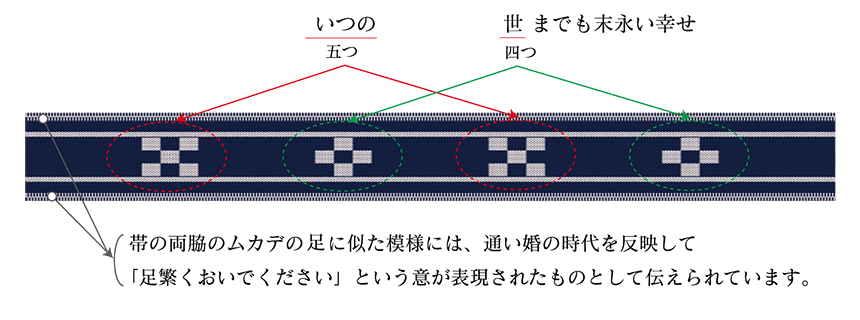

「八重山ミンサー」は素材が木綿、組織が平織り、生産地が石垣市と竹富町とする織物です。最大の特徴は、五つと四つの絣に「いつ(五つ)の世(四つ)までも、末永く・・・。」という想いが込められていることです。

元々は、藍一色の「ミンサーフ(ウ)」という帯であり、これを愛する男性に贈ったものでした。近年まで竹富島にこの帯としてあったものが今日の「八重山ミンサー」の原型であります。

ミンサーの始まりについてははっきりした記録はありません。15世紀の与那国に漂着した朝鮮人の記録では綿素材は無かったとされています。

記録としては、八重山地域に綿素材は帯来したのは1642年で、今から約400年前のことです。

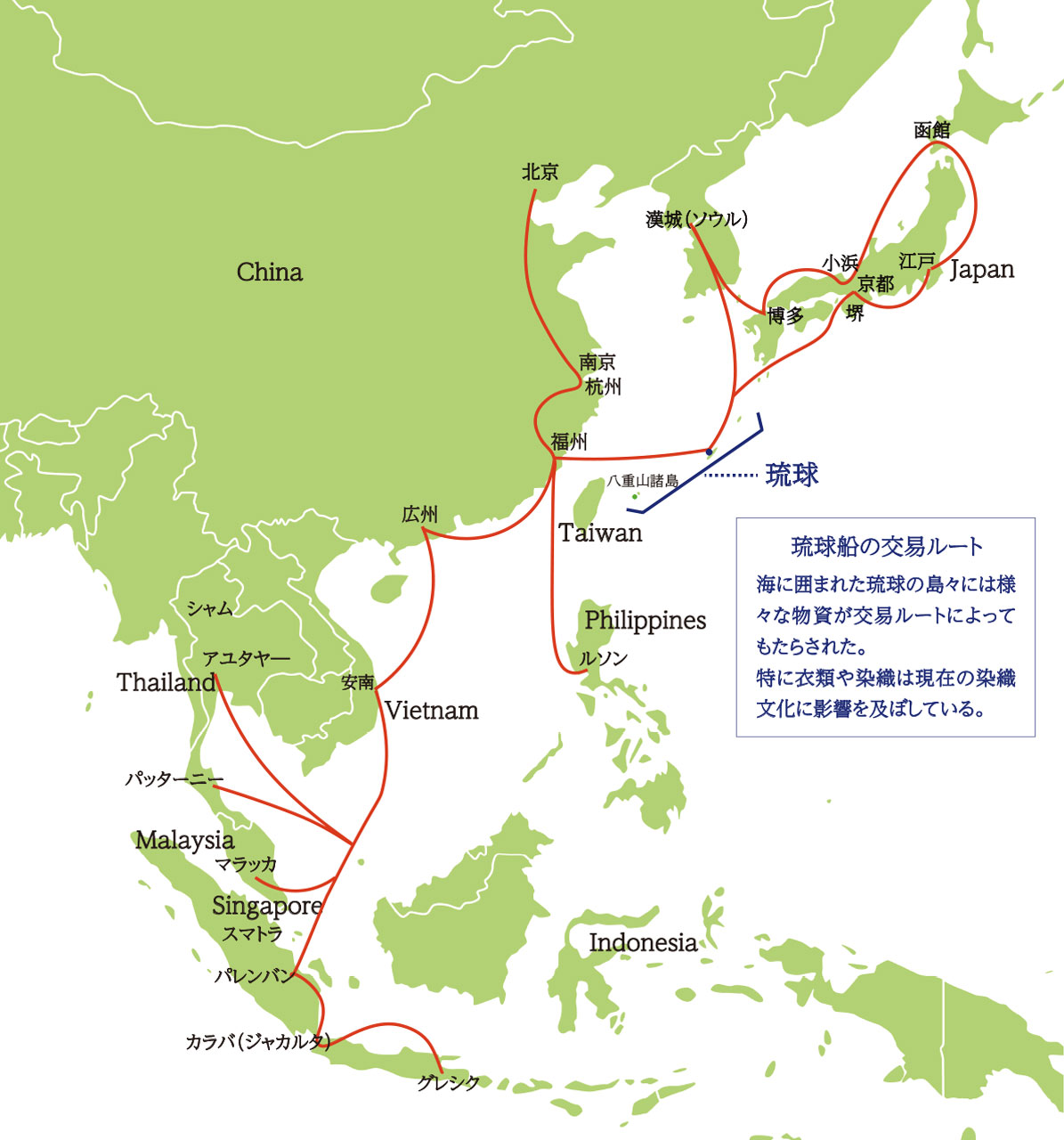

琉球王国の14~16世紀中頃の大交易時代。日本、朝鮮、中国、東南アジア等の多くの国から

様々な品が琉球の島々にもたらされました。

沖縄の染織は、日本、中国、朝鮮、南方諸国から、様々な技法、素材、色彩やデザインなどを導入したり、その影響を受けながら沖縄の風土と人々の感性に合った特有の世界を確立しました。数ある工芸品の中でも染織の分野には、その影響を確実に見つけることができます。

主な製品は、帯製品と加工品に大別でき、公賓はファッション類、インテリア類等多種生産され、現代の生活に根ざした幅広い製品づくりが行われおります。

ミンサーの特徴

みんさー織の最大の特徴である五つと四つの絣模様に「いつの世までも末永く幸せ」にという意味合いが込められています。

ミンサーの語源について

語源について、「ミン」は「綿」の漢字であるとのことは疑いありませんが、

「サー」については「紗」と「狭」があるとされています。

歴史をみると、綿花や綿布の盛んな中国と朝貢関係にあった琉球間で言葉と一緒に伝わったと解釈するのが

自然であると思われます。

18世紀の1767年、中国から琉球に輸入されていた交易記録の中には「綿紗織」の表記があります。

因みに、中国語の辞典では「綿(棉)紗」について以下のように記されています。

【棉紗】mien sha: 綿絲。紡績絲。 「大漢和辞典」 巻六 より

古文書にみるミンサーの表記記録は “ひらがな”

上納対象であった上布等の織物と比べてミンサーの記録がほとんどみあたらないのは、

木綿の栽培が17世紀から始まったものの栽培の難しさ等もあり上納は限定的であったからと思われます。

19世紀後半の記録にようやく「めんさ」「めんさぁ」等の文字が登場します。

また、戦前までの古い文献に残されている「ミンサー」に関する表記を見てみると、

「狭」の表記は確認できません。

呼称の統一

平成元年4月11日付けで伝産法に基づき経済産業大臣から伝統的工芸品の指定を受け、従来、石垣市や竹富町で織られていたみんさー織は、経済産業省告示第184により 「八重山ミンサー」と呼称の統一がなされました。 (※当社では昭和46年有限会社あざみ屋創業当時より用いている「八重山みんさー織」として踏襲しております。)

経済産業省告示第184号(平成元年4月11日)

1伝統的工芸品の名称 八重山ミンサー 2伝統的な技術または技法

(1)次の技術または技法により製造されたかすり織物とすること。

①先染めのたてうね織りとすること。

②よこ糸の打ち込みには「手投げ杼」又は「板杼」を用いること。

(2)かすり糸の染色法は、「手くくり」によること。

3.伝統的に使用されてきた原材料、使用する糸は、綿糸とすること。

4.製造される地域 沖縄県石垣市、八重山郡竹富町